陶芸コレクション

陶芸が趣味の四季彩堂の主のコレクションを紹介します。画像をクリックすると、大きい画像で見られます。また作家名等のキーワードで検索もできます。

|

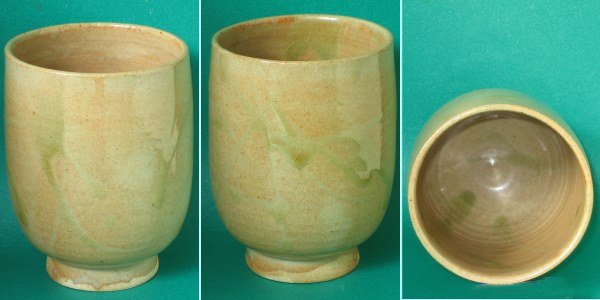

コメント | 島根県の来待石から黄釉を取り、面取りした器面にやわらかい色調になっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 土屋善四郎 | |

| 技 法 | 黄釉湯呑 | |

| 窯 場 | 島根布志名焼雲善窯 | |

| No. | 0030 | |

| 入手日. |

|

コメント | 信楽宗陶苑5代目の作者が代々続いた登り窯で焼成した作品。信楽の特徴がよく表現されている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 上田寿方 | |

| 技 法 | 信楽大筒湯呑 | |

| 窯 場 | 信楽 | |

| No. | 0060 | |

| 入手日. |

|

コメント | 人間国宝、山本陶秀の4男。伝統的な緋襷模様だが、計算されたたすき文様が実に美しい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 山本出(いずる) | |

| 技 法 | 備前緋襷湯呑 | |

| 窯 場 | 備前 | |

| No. | 0150 | |

| 入手日. |

|

コメント | 焼成時、最高温度に達したとき、荒塩を窯に投入する。緑青に発色した作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 田中正生 | |

| 技 法 | 塩釉湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0070 | |

| 入手日. |

|

コメント | 楽山窯(出雲焼)11代目、荒い砂の混じった土に柳文を象徴している。土味がやさしい作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 長岡空権 | |

| 技 法 | 象嵌柳文湯呑 | |

| 窯 場 | 松江 | |

| No. | 0180 | |

| 入手日. |

|

コメント | 丹波では第一人者である。大胆な面取に灰釉の流れが美しい湯呑である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 西端正 | |

| 技 法 | 灰釉窯変湯呑 | |

| 窯 場 | 丹波 | |

| No. | 0150 | |

| 入手日. |

|

コメント | 瀬戸の土に白萩釉で仕上げたやさしさのある作品。釉のハゼがおもしろい文様になっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 寺田康雄 | |

| 技 法 | 瀬戸萩湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸市 西窯町 | |

| No. | 0120 |

| コメント | 萩焼窯元、晴雲山8代目の伝統的な技法で、割高台に特徴ある作品である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 岡田裕(ゆたか) | |

| 技 法 | 萩湯呑 | |

| 窯 場 | 萩 | |

| No. | 0120 |

|

コメント | 父、中里隆、祖父、中里太郎エ門から技を学び名門の3代目。小ぶりだが、技術は確かだ。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 中里太亀(たき) | |

| 技 法 | 唐津粉引湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津隆太窯 | |

| No. | 0040" |

|

コメント | とてもシンプルで草文と黄釉があっている。形も持ちやすく、握った感じがしっくり来る。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 太田慶三 | |

| 技 法 | 黄釉草文湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0070 |

| コメント | 薪窯で焼成し自然釉がたっぷりかかった作品。男らしさを感じる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 藤田十良右衛門 | |

| 技 法 | 焼メ筒湯呑 | |

| 窯 場 | 越前 | |

| No. | 0060 |

| コメント | 珍しい蓋付き湯呑、窓織部である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 創陶苑 | |

| 技 法 | 蓋付窓織部湯呑 | |

| 窯 場 | 土岐 | |

| No. | 0065 |

| コメント | 寺田美山は瀬戸から活動の拠点を黒部に移した。その記念の個展に出品した作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 寺田美山 | |

| 技 法 | 織部湯呑 | |

| 窯 場 | 黒部 阿古屋野窯 | |

| No. | 0120 |

|

コメント | 素朴で素直な形、黄色の鮮やかな色調である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 舟木研児 | |

| 技 法 | ガレナ釉湯呑 | |

| 窯 場 | 島根 | |

| No. | 0050 |

|

コメント | 満願寺窯では陶器の草木染として取り組んでいる。この作品は茄子の灰で仕上げたもの。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 北川八郎 | |

| 技 法 | 茄子釉湯呑 | |

| 窯 場 | 阿蘇小国焼 | |

| No. | 0060 |

|

コメント | 確かな技術力と、焼成技術が感じられる作品で、豪快さが気に入った。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 松井陶仙 | |

| 技 法 | 備前湯呑 | |

| 窯 場 | 備前 | |

| No. | 0050 |

|

コメント | 桃山の大窯を復元し、その窯で焼成されたもの。自然釉のかかりが良くぼたもちも鮮やか。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 寺田康雄 | |

| 技 法 | 焼メぼたもち湯呑 | |

| 窯 場 | 豊田、中京大学舎内の大窯 | |

| No. | 0120 |

|

コメント | 4代須田菁華作の煎茶湯呑、魯山人が修行したという名門。技術力は確かだ。色も良い。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 須田菁華 | |

| 技 法 | 呉須竹絵湯 | |

| 窯 場 | 九谷焼 | |

| No. | 0080 |

| コメント | この作者は独自に緋彩志野という世界を広げた功績は大きい。大きい下地のベンガラがきれいなべにいろに発色。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 小林武春 | |

| 技 法 | 紅志野湯呑 | |

| 窯 場 | 土岐市 | |

| No. | 0070 |

| コメント | 大胆で大ぶりな湯呑で、黒くこげのような部分と、金、銀色に光る光沢が、幻想的な作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 谷本景 | |

| 技 法 | 伊賀湯呑(灰釉) | |

| 窯 場 | 伊賀上野 | |

| No. | 0075 |

| コメント | とても珍しい湯呑であり、ロクロの薄びきが見事で、茶器としての品のよさを感じる作品である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 黒井千左 | |

| 技 法 | 草文御深井湯呑 | |

| 窯 場 | 岡山、虫明(むしあけ)焼 | |

| No. |

|

コメント | 鉄文字の豪快さと、綾部釉の相性の良い作品。全体的に完成度の高い湯呑に仕上がっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 寺田康雄 | |

| 技 法 | 織部湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸市 西窯町 | |

| No. | 0120 |

| コメント | とても薄く作られている。練りこみに特徴があり、作者の独創性を感じる作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 三宅洋司 | |

| 技 法 | 線文練込湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 陶房三宅 | |

| No. | 0070 |

| コメント | 菁華独特の筆使いでで柳が描かれている。とても品のある作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 須田菁華 | |

| 技 法 | 呉須柳文湯呑 | |

| 窯 場 | 九谷焼 | |

| No. | 0090 |

| コメント | 作者が1997年に独立して穴窯を作りました。そして初釜の焼成時に記念として作られたものです。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 寺田潤 | |

| 技 法 | 鉄釉左馬湯呑 | |

| 窯 場 | 小牧 桃美窯 | |

| No. | 0030 |

| コメント | 黒い土に古瀬戸釉が厚掛けに、おへその両脇に鉄絵がおもしろさを表現している。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 棚橋淳 | |

| 技 法 | 古瀬戸湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 | |

| No. | 0060 |

| コメント | 灰のかかり方に特徴がある。湯呑の内側に灰がきれいにかかり湯呑に存在感がある。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 鯉江廣 | |

| 技 法 | 焼メ灰かぶり湯呑 | |

| 窯 場 | 常滑 玲光窯0065 | |

| No. | 0065 |

| コメント | 作者は茶碗として作ったようであるが、大ぶりの湯呑として気に入った。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 馬渕莞二 | |

| 技 法 | 筒楽茶碗 | |

| 窯 場 | 浜松 一坪窯 | |

| No. | 0100 |

| コメント | 灰釉の流れと文様とのコントラストのよさが表現された、湯呑というよりはマルチカップとして使える。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 春日井鋼介 | |

| 技 法 | 灰釉流文杯湯呑 | |

| 窯 場 | 豊田 小原窯 | |

| No. | 0050 |

| コメント | 満願寺窯では陶器の草木染として取り組んでいる。この作品は椿の灰で仕上げたもの。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 北川八郎 | |

| 技 法 | 椿釉湯呑 | |

| 窯 場 | 阿蘇 小国焼 | |

| No. | 0060 |

| コメント | 器はだに星座を表現して、ガラス釉が湯呑の腰に独特のおびとして、全体を締めている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 鈴木克弥 | |

| 技 法 | 星座筒湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 | |

| No. | 0050 |

| コメント | かいらぎとても美しく、作者は虫食い釉と名付けています。上野(あがの)焼と呼びます。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 高田湖山 | |

| 技 法 | 黒釉かいらぎ湯呑 | |

| 窯 場 | 豊前 上野(あがの)焼 高田窯 | |

| No. | 0300 |

|

コメント | 寺院の上空、夕焼けの風景がリアルにえがかれている。日本人好みの夕焼け、何か温かさを感じる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 土渕陶あん | |

| 技 法 | 引夕日絵湯呑 | |

| 窯 場 | 京都陶あん窯 | |

| No. | 0100 |

|

コメント | 豪快な大き目の湯呑で、側面も豪快な面取で力強さを感じる作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 栗原徹 | |

| 技 法 | 面取岩石湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0045 |

|

コメント | 作者のアイデアが良い穴窯焼成で、火前と火うらの味わいが絶品。使わないときはインテリアとしても素晴らしい作品である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 澤清嗣 | |

| 技 法 | 焼メ鹿形湯呑 | |

| 窯 場 | 信楽 長野 | |

| No. | 0150 |

| コメント | のぼり窯焼成だが湯呑の内側に釉をかけているようであるが、流れ方がいい味になっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 近藤悦子 | |

| 技 法 | 焼メ湯呑 | |

| 窯 場 | 浜松遠炎会 | |

| No. | 0007 |

|

コメント | とても小ぶりで、染付けに特徴がある。ロクロ技術は高い。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 加藤真一 | |

| 技 法 | 青呉須竹絵湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 丸岩製陶所 | |

| No. | 0008 |

|

コメント | 作者は岩魚にこだわり、岩魚を彫りそこへ青磁釉をながし、岩魚に命を吹き込んで、生きているような躍動感がある。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 岩井達也 | |

| 技 法 | 三つ足岩魚湯呑 | |

| 窯 場 | 浜松岩魚庵 | |

| No. | 0015 |

|

コメント | 荒目の中に貫入がきれいに入り、模様としておもしろい。肌色が美しい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 藤村小春 | |

| 技 法 | 白萩釉湯呑 | |

| 窯 場 | 萩 小春窯 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 荒目の土に青萩釉がたっぷりかかり、女性とは思えない大胆な作品に仕上がっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 藤村小春 | |

| 技 法 | 青萩釉まろやか湯呑 | |

| 窯 場 | 萩 小春窯 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | のぼり窯焼成で自然釉がきれいにかかっている。少々重いが、高台わきの文様もおもしろい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 縣等 | |

| 技 法 | 焼メひょうたん湯呑 | |

| 窯 場 | 浜松遠炎会 | |

| No. | 0012 |

|

コメント | この文様を馬の目という。伝統的な文様なのだが、現在作り手が少なくめずらしい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 加藤真一 | |

| 技 法 | 青萩釉まろやか湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 丸岩製陶所 | |

| No. | 0008 |

|

コメント | 信楽の長石を多く含む土に透明釉にて文様を表現している、おもしろい湯呑。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 天野芳雄 | |

| 技 法 | ロクロ目湯呑 | |

| 窯 場 | 浜松 遠江窯 | |

| No. | 0025 |

|

コメント | 作者の修行時代の作品。置いたときの安定感に欠けるが、おもしろい風合いである。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 古谷和也 | |

| 技 法 | 焼締メひょうたん湯呑 | |

| 窯 場 | 信楽 | |

| No. | 0035 |

|

コメント | 美濃で修業した作者が引佐を窯場として活動している。薪窯にて焼成下大ぶりの湯呑である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 野沢海 | |

| 技 法 | 青萩釉まろやか湯呑 | |

| 窯 場 | 引佐 奥山 引佐窯 | |

| No. | 0300 |

|

コメント | とてもめずらしいふた付き湯呑。ふたは皿にもなり、絵付けは細かく描いている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | きたやまよもぎ | |

| 技 法 | ふた付き磁器湯呑 | |

| 窯 場 | 長野 草の実窯 | |

| No. | 0060 |

|

コメント | きれいな粉引湯呑である。ハダ色がとても美しくぬくもりを感じさせてくれる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 大野俊次 | |

| 技 法 | 粉引透明釉湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間焼 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 最近売り出し中の作家で幾何学模様が得意である。彼の作品3点ともそれぞれ特徴が有り味わい深いものばかり。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 中島勝乃利 | |

| 技 法 | 幾何学模様湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 赤津 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 最近売り出し中の作家で幾何学模様が得意である。彼の作品3点ともそれぞれ特徴が有り味わい深いものばかり。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 中島勝乃利 | |

| 技 法 | 幾何学模様湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 赤津 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 最近売り出し中の作家で幾何学模様が得意である。彼の作品3点ともそれぞれ特徴が有り味わい深いものばかり。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 中島勝乃利 | |

| 技 法 | 幾何学模様湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 赤津 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 素朴な土味と、線描が魅力的な作品。三足にして全体をまとめている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 作者不詳 | |

| 技 法 | かき落し三足湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 面取したところに釉がたまり味わいを演出している。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 松島和弘 | |

| 技 法 | 灰釉面取湯呑 | |

| 窯 場 | 浜松 瓜内 | |

| No. | 0050 |

|

コメント | 陶あんの見所はなんといっても絵付けの見事さだ。粉引の下地に大きな椿絵、実に見事だ。金彩で椿絵を締めている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 土渕陶あん | |

| 技 法 | 粉引椿湯呑 | |

| 窯 場 | 京都 陶あん窯 | |

| No. | 0100 |

|

コメント | 穴窯の前列で灰をひろってよい風景を出している。うら面の緋色も味わい深い。糸底も見どころ。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 寺田潤 | |

| 技 法 | 焼メ灰被湯呑 | |

| 窯 場 | 小牧 桃美窯 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 陶あんは主に草木、花絵が多いが、この作品はめずらしく寺院が描かれている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 土渕陶あん | |

| 技 法 | 粉引京絵湯呑 | |

| 窯 場 | 京都 陶あん窯 | |

| No. | 0100 |

|

コメント | 外側のヘラ目と緑釉がよく合っている。内側の染付けに品の良さを感じる。緑釉染付湯呑","京都 昇峰窯","0050 |

|---|---|---|

| 作 者 | 昇峰 | |

| 技 法 | 緑釉染付湯呑 | |

| 窯 場 | 京都 昇峰窯 | |

| No. | 0050 |

|

コメント | 実におだやかな絵である。肌色の器面がやさしさを感じる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 作者不詳 | |

| 技 法 | 御手本春草湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0018 |

|

コメント | 作者が父道生より湯呑だけ作るよう指示を受けた修業途上の作品。さすがに筋が良い。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 古谷和也 | |

| 技 法 | 焼締湯呑 | |

| 窯 場 | 信楽 道生陶房 | |

| No. | 0040 |

|

コメント | 女性らしい夕暮への思いが表現された作品。ベンガラの茶が夕暮を引き立たせている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 山本真理 | |

| 技 法 | 白釉夕暮絵湯呑 | |

| 窯 場 | 磐田 | |

| No. | 0025 |

|

コメント | 窓の鉄絵が印象的で、織部でもやさしさを感じさせる仕上がりである。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 作者不詳 | |

| 技 法 | 窓織部湯呑 | |

| 窯 場 | 多治見市 | |

| No. | 0040 |

|

コメント | 櫛目がとても美しい作品。常滑らしい土味と形が上品である。細かな所に作者の几帳面さが見える。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 鯉江廣 | |

| 技 法 | 櫛目湯呑 | |

| 窯 場 | 常滑 玲光窯 | |

| No. | 0040 |

|

コメント | 釉の流れがすばらしい。独特の土味と渋味のある釉薬が古来より愛されてきた。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 平山賢治 | |

| 技 法 | 朝鮮唐津湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津 中ノ辻窯 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 唐津土に白土でかぶらを描き線描が美しい。やはり朝鮮系の三島に仕上がっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 平山賢治 | |

| 技 法 | 彫三島唐津湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津 中ノ辻窯 | |

| No. | 0030 |

|

コメント | 人間国宝浜田庄司の初窯作品。下絵と釉薬がうまくかみ合い益子の代表的な湯のみだと思う。貴重な品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 浜田庄司 | |

| 技 法 | 地釉鉄絵湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0720 |

|

コメント | 少し小ぶりだが、灰がたっぷりかかり、かなり火前の位置でやかれている。面取あり、自然釉のかかりあり、小さいながら備前特有のいろいろな景色がたのしめる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 紀文春(キノフミハル) | |

| 技 法 | 備前焼メ灰かぶり湯呑 | |

| 窯 場 | 備前 伊部 | |

| No. | 0070 |

|

コメント | 上品で繊細な花文が優雅な湯呑です。伊東陶山初代の作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 伊東陶山 | |

| 技 法 | 色絵花文湯呑 | |

| 窯 場 | 栗田焼 京都 | |

| No. | 0360 |

|

コメント | 象嵌による樹林を描写、風景を表現している。かなり高度な技術が必要で、佐伯独自の表現方法であろう。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 佐伯守美 | |

| 技 法 | 象嵌釉彩樹木文湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0250 |

|

コメント | 昭和60年頃の作品だと思われる。古谷道生としては珍しい粉引湯呑だ。もちろん薪窯焼成で味わい深い。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 古谷道生 | |

| 技 法 | 粉引湯呑 | |

| 窯 場 | 信楽 道生陶房 | |

| No. | 0280 |

|

コメント | タタラの土に布目をつけて椿の絵を描く。絵の具は鉱物を砕いて絵の具とし見事な色調を出す。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 伊藤東彦(ともひこ) | |

| 技 法 | 布目椿文湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0350 |

|

コメント | 笠間の代表的な作家。布目の生地に上絵で椿を描いた作品で、生地に椿絵が見事にマッチしている。赤椿とセットで紅白対の湯呑となった。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 伊藤東彦(ともひこ) | |

| 技 法 | 布目椿文湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0350 |

|

コメント | ご存知人間国宝、島岡は縄文で文様を押さえ、そこに白泥を流して削り取ることによって象嵌を完成させた。独自の手法である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 島岡達三 | |

| 技 法 | 縄文象嵌湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0600 |

|

コメント | 柔らかな味のある濁手に柿のみの赤が美しく映えます。手の中に包んでずっと見ていたいと思う可愛らしくそして端正な美しさ。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 第14代 酒井田柿右衛門 | |

| 技 法 | 錦柿文湯呑 | |

| 窯 場 | 有田 柿右衛門窯 | |

| No. | 0305 |

|

コメント | 志野の大ぶり湯呑。高台の形や土見せの部分にも味が有り、全体的にまとまりのある仕上げである。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 加藤健 | |

| 技 法 | 志野湯呑 | |

| 窯 場 | 土岐 源九郎窯 | |

| No. | 0250 |

|

コメント | 志野の一級品だと思う。形、鉄絵、志野釉のバランスがなんともいえない。土はもぐさ土を用い、質感のわりに軽く持ちやすい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 林正太郎 | |

| 技 法 | 志野湯呑 | |

| 窯 場 | 土岐市 | |

| No. | 0400 |

|

コメント | 面取の豪快さと大ぶりのたっぷり碗といった湯呑で、灰釉とのコントラストも絶品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 西端正 | |

| 技 法 | 灰釉面取湯呑 | |

| 窯 場 | 丹波 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 自由な曲線を大胆に描き、生掛けの釉薬がかいらぎを生じさせて、唐津らしい仕上がりになっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 中川自然坊 | |

| 技 法 | 絵唐津湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津 自然坊窯 | |

| No. | 0210 |

|

コメント | 作者は磁器を大胆なロクロびきで形のおもしろさを表現し、括釉薬も織部など土物に掛ける釉を磁器と合わせる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 鯉江良三 | |

| 技 法 | 磁器織部湯呑 | |

| 窯 場 | 常滑 | |

| No. | 0120 |

|

コメント | 陶岳らしい荒々しさが感じられ、しかし持ちやすさと使いやすさはさすが!! 現在備前の第一人者。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 森陶岳 | |

| 技 法 | 備前焼締湯呑 | |

| 窯 場 | 備前 | |

| No. | 0500 |

|

コメント | 穴窯で伝統的な信楽の無釉焼締メに挑戦している作者の力作。灰のかぶりかたが、豪快で且つ繊細な焼上がりで、お気に入りの一品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 澤清嗣 | |

| 技 法 | 無釉焼締メ湯呑 | |

| 窯 場 | 信楽 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 1986年に人間国宝に認定された翌年に没。鉄絵の第一人者であった。筆使いに特徴があり、作品数が少ないので希少価値がある。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 田村耕一 | |

| 技 法 | 鉄絵湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0900 |

|

コメント | 瀬戸の代表的な陶芸家で、1968年に68才の若さで没。赤絵で花を描き、鉄絵と釉薬で絶妙の仕上げである。黄地虹彩、萌葱金襴等の技法が高く評価され、人間国宝に認定された。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 加藤土師萌(はじめ) | |

| 技 法 | 色絵湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸から横浜 | |

| No. | 01200 |

|

コメント | 瀬戸土に2合灰釉を書け、その土に筆で織部釉を至近距離から振ってかけることにより文様とした。焼は薪窯で1240度、48時間焼成。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 織部襷湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 | |

| No. |

|

コメント | 松灰を厚掛けにし1260度で18時間焼成で焼き上げた作品。松灰の流れが特徴。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 松灰釉湯呑 | |

| 窯 場 | 自宅工房 | |

| No. |

|

コメント | 湯呑の表面に縦筋をつけて、釉の流れを意識的に文様にしようとした。釉は黄瀬戸、高台は四角にしあげた。模様は千筋。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 瀬戸千筋湯呑 | |

| 窯 場 | 自宅工房 | |

| No. |

|

コメント | 赤系の土で成型は薄くひき、無釉にて窯内で横にして湯呑の上にぼたもち状の土を乗せて焼成することにより、飲み口が楕円に変形する。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 無釉楕円湯呑 | |

| 窯 場 | 自宅工房 | |

| No. |

|

コメント | 小ぶりだがバランスのとれた形になった。夢の文字を描き、全体は黄瀬戸釉でまとめた。最初の作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 綾部湯呑夢 | |

| 窯 場 | 自宅工房 | |

| No. |

|

コメント | 信楽の赤い土で成型し、大根の文様を彫り、白土を埋め込む象嵌である。透明釉を掛けて仕上げた。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 象嵌大根湯呑 | |

| 窯 場 | 自宅工房 | |

| No. |

|

コメント | 瀬戸の貫入土成型、面取りと割り高台で特徴を出した。釉は薄目の黄瀬戸にタンパンで締めたつもりである。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 面取湯呑黄瀬戸タンパン | |

| 窯 場 | 自宅工房 | |

| No. |

|

コメント | 信楽の荒目の土に灰釉を掛け、薪窯焼成し、少し還元がかかっている。表面の長石がおもしろい景色を見せている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 灰釉窯変湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 | |

| No. |

|

コメント | 土と釉の相性がよい作品。鉄釉の表面が美しい。24時間焼成の薪窯で焼いてみたが焼き上がりはよい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 鉄釉湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 | |

| No. |

|

コメント | 古瀬戸系の土を使い、白マット系の釉が流れ、寸前でしずくのように偶然止まった珍しい作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 四季彩堂店主 | |

| 技 法 | 白しずく湯呑 | |

| 窯 場 | 自宅工房 | |

| No. |

|

コメント | 東北の第一人者で、7代目の作者。わら灰釉に銅釉の青が見事に発色、まるでオーロラのような青白く光った釉の垂れは、まさしく陶芸の究極の幻想性を見事に具現化している。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 宗像亮一 | |

| 技 法 | わら灰釉オーロラ湯呑 | |

| 窯 場 | 会津 本郷 | |

| No. | 0216 |

|

コメント | 備前緋色たすき湯呑で、ヘラ目が大胆に力強く作品がしまっている。備前の鬼才隠崎隆一独特の技法である。いまや日本を代表する陶芸家といってよい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 隠崎隆一 | |

| 技 法 | 備前緋色へラ目湯呑 | |

| 窯 場 | 岡山 備前 | |

| No. | 0360 |

|

コメント | 元総理大臣細川護熙さんの作品。政界引退後不東庵にて晴耕雨陶の生活で、作陶に励んでいらっしゃるようだ。粉引き湯呑であるが、指跡がとても印象的な作品である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 細川護熙 | |

| 技 法 | 指あと粉引湯呑 | |

| 窯 場 | 不東窯 神奈川 | |

| No. | 0350 |

|

コメント | 常滑の人間国宝、山田常山の甥にあたる作者は、活動の場を越前に移し、幅広い作陶をしている。大ぶりのもぐさ土に鉄文様、さらに志野釉でとてもあがりがよく、志野の魅力を十分に味わうことができる逸品です。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 山田和 | |

| 技 法 | 志野湯呑 | |

| 窯 場 | 福井 越前 | |

| No. | 0170 |

|

コメント | 人間国宝、金城次郎1970年ごろの作品です。内側、外側に釉の飛びがあります。下絵は魚文ではなく、格子を鉄絵で描き、作者としてはめずらしい作風である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 金城次郎 | |

| 技 法 | 鉄格子絵灰釉湯呑 | |

| 窯 場 | 沖縄県 | |

| No. | 0200 |

|

コメント | 萩の人気作家でアメリカやヨーロッパなど海外でも個展を開いて世界的に活躍されている。大らかでたっぷりとしたつくりが魅力です。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 濱中月村 | |

| 技 法 | 志野湯呑 | |

| 窯 場 | 萩 大屋窯 | |

| No. | 0062 |

|

コメント | 白磁は最高の焼成を要求される。磁土は不純物の混入を許さず、焼成はぎりぎりまで焼き上げ、一度光線に透かして潔白無垢、清浄でなければなりません。この湯呑も見事にこの条件をクリアしています。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 二代 奥川忠右衛門 | |

| 技 法 | 白磁湯呑 | |

| 窯 場 | 有田 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 唐津は李朝の陶技が伝承されながら肥前の風土に培われて素朴な絵文様、渋い色調と、砂気の多い茶褐色の土に特徴があります。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 十三代、人間国宝 中里太郎右衛門 | |

| 技 法 | 絵唐津湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津 太郎右衛門陶房 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 柿右衛門の特徴は、色絵に使用する顔料は5彩、7彩と多色を使い絵付けをします。特に柿右衛門の赤は絶妙で見る人を和ませます。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 十三代 酒井田柿右衛門 | |

| 技 法 | にごしで梅文湯呑 | |

| 窯 場 | 有田 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 有田の名門、今右衛門は柿右衛門とならんで、400年の歴史から生まれた伝統技法にこだわり、色にこだわっている。呉須の濃淡など見事である。見てあきの来ない作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 十三代 今泉今右衛門 | |

| 技 法 | 錦牡丹絵湯呑 | |

| 窯 場 | 有田 赤絵 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 染付けの藍色と華麗な赤絵は落ち着いた風合いで品格がある。工芸技術保存のために特に指定窯として有田焼の伝統を厳守している。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 館林源右衛門 | |

| 技 法 | 古伊万里風草花文湯呑 | |

| 窯 場 | 有田 源右衛門窯 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 東伊豆で活動している作者。丁寧に仕上げられた幾何学模様と表面の仕上げに特徴がある。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 杉浦健司 | |

| 技 法 | 幾何学模様湯呑 | |

| 窯 場 | 下田 柚子の木窯 | |

| No. | 0040 |

|

コメント | 鉄分の多い土にたっぷり掛かった灰釉の流れが目に止まった。口も飲みやすい曲線に仕上げてある。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 富永駿山 | |

| 技 法 | 灰釉筒湯呑 | |

| 窯 場 | 伊豆 駿山窯 | |

| No. | 0035 |

|

コメント | 竹節の湯呑、黄瀬戸がきれいにのっている。織部がタンパンなのかアクセントになっている。まとまりのある上品な作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 加藤孝造 | |

| 技 法 | 黄瀬戸竹節湯呑 | |

| 窯 場 | 土岐 | |

| No. | 0300 |

|

コメント | 技術、実績とも人間国宝に認定されてもおかしくないものを持っている。全体的に落ち着いた、見て触ってほっとする作品である。紅色がとても美しい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 加藤孝造 | |

| 技 法 | 志野湯呑 | |

| 窯 場 | 土岐 | |

| No. | 0300 |

|

コメント | 葉の模様が品の良さを感じさせ、飲み口の金彩もよい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 川口聡一 | |

| 技 法 | 葉文石器湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0042 |

|

コメント | 作り手は酒呑として作ったようだが、大きさは湯呑である。土と化粧白土などで素朴さがよく表現されている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 澤田勇人 | |

| 技 法 | 変形酒呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0050 |

|

コメント | 作者が手びねりで成形し薪窯で焼成した朝鮮唐津の釉が美しい作品。土は信楽系のものか? 土と釉のコントラストがよい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 藤ノ木土平 | |

| 技 法 | 朝鮮唐津手びねり湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津 土平窯 | |

| No. | 0150 |

|

コメント | 唐津の土で薪窯で焼成し、自然釉がたっぷり掛かった一品です。手作りの味わいが表現され、作者の思いが伝わってきます。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 藤ノ木土平 | |

| 技 法 | 唐津灰被り湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津 土平窯 | |

| No. | 0210 |

|

コメント | 化粧掛の技法に灰釉を使用、砂岩風に仕上げためずらしい作品。器内は緑系透明釉できれいに出来上がっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 大川弘明 | |

| 技 法 | 灰釉砂岩湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 日の子窯 | |

| No. | 0038 |

|

コメント | 粉引に織部を還元焼成で、赤く発色して、鉄絵文様と合っている。大ぶりの湯呑で持ちやすく、普段使いに良い湯呑である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 五藤 哲 | |

| 技 法 | 粉引赤織部湯呑 | |

| 窯 場 | 越前 椿窯 | |

| No. | 0050 |

|

コメント | 薪窯焼成で和モダンなフリーカップ、中心の帯が作品全体を引き締めている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 西端大備 | |

| 技 法 | 六角市松フリーカップ | |

| 窯 場 | 丹波立坑 | |

| No. | 0080 |

|

コメント | 薪窯焼成、鉄釉で市松模様に仕上げ和モダンな感性が良い。焼き締めなのでビールがまろやかになる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 西端大備 | |

| 技 法 | 六角市松ビアカップ | |

| 窯 場 | 丹波立坑 | |

| No. | 0080 |

|

コメント | 表面に金網で模様を付け、化粧土にて象嵌するとても珍しい作品である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 市野英一 | |

| 技 法 | 網目象嵌湯呑 | |

| 窯 場 | 丹波立坑 | |

| No. | 0040 |

|

コメント | 荒目の土に白泥を掛け穴窯焼成で、火前の位置にあった為、自然釉がたっぷりかかった味わい深い作品である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 市野元和 | |

| 技 法 | 窯変湯呑 | |

| 窯 場 | 丹波立坑 | |

| No. | 0040 |

|

コメント | 山田 和の長男として2008年初の個展開催時の作品。窯変した白地にビードロや貝跡のコントラストが実に良い。夏の海岸がイメージできる一品。今後の活躍を期待したい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 山田 大 | |

| 技 法 | 窯変ビードロ変形伊賀茶碗 | |

| 窯 場 | 福井、越前 | |

| No. | 0120 |

|

コメント | 萩焼に北欧の感覚を融合させた個性豊かな作品。スウェーデン出身でロイヤルコペンハーゲン社にて絵付け師として活躍、その後萩に移住。 |

|---|---|---|

| 作 者 | ニルス・ベアティル・ペアソン Nils Bertil Person | |

| 技 法 | 色絵あじさい萩湯呑 | |

| 窯 場 | 萩 | |

| No. | 0060 |

|

コメント | 岡山県重要無形文化財保持者。人間国宝伊勢崎淳は実弟。完璧なロクロ成型による美しい形が特徴である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 伊勢崎満 | |

| 技 法 | 備前焼締機切湯呑 | |

| 窯 場 | 備前 | |

| No. | 0100 |

|

コメント | 黒釉に鉄釉の二重掛により味わい深い文様になっている。面取りの技術も実に見事である。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 大河内泰弘 | |

| 技 法 | 面取焼酎碗 | |

| 窯 場 | 千葉県勝浦市 | |

| No. | 0105 | 入手日 | 2009/8/5 |

|

コメント | 沖縄壷屋焼の伝統を継承し、勢いのある線彫りやのびやかな赤絵の筆さばきがすばらしい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 新垣修 | |

| 技 法 | 白掛け線彫赤絵湯呑 | |

| 窯 場 | 沖縄 壷屋焼 | |

| No. | 0105 | 入手日 | 2009/8/27 |

|

コメント | 吉祥模様の赤絵と飛び鉋の組み合わせが面白い。七宝文は円満、雲は竜との組み合わせで縁起よし、松は冬でも緑色の葉をつけて神木とされ、龍は平和の象徴とされる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 池野幸雄 | |

| 技 法 | 吉祥文赤絵湯呑 | |

| 窯 場 | 沖縄 壷屋焼 | |

| No. | 0120 | |

| 入手日 | 2009/8/27 |

|

コメント | 沖縄の陶工。赤土をベースに黒掛けした後掻落しにより深い味わいを感じる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 金城敏勝 | |

| 技 法 | 黒化粧掻落し湯呑 | |

| 窯 場 | 沖縄 壷屋焼 | |

| No. | 0021 | |

| 入手日 | 2009/8/27 |

|

コメント | 少々小ぶりだが形のよい湯みやすい湯呑である。成形もしっかりしている。/td> |

|---|---|---|

| 作 者 | 荒田耕治 | |

| 技 法 | 緑藻釉湯呑 | |

| 窯 場 | 茨城県 笠間市 | |

| No. | 0084 | |

| 入手日 |

|

コメント | |

|---|---|---|

| 作 者 | 戸松万典 | |

| 技 法 | 天目釉湯呑 | |

| 窯 場 | 土岐市 下石町 | |

| No. | ||

| 入手日 |

|

コメント | 見事な黒織部。窓に描かれた絵も味わい深い。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 山口正文 | |

| 技 法 | 黒綾部湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 西山窯 | |

| No. | 0100 | |

| 入手日 | 2010/5/1 |

|

コメント | 見事な黒綾部。文様が内、外にバランスよく描かれている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 山口正文 | |

| 技 法 | 黒綾部湯呑 | |

| 窯 場 | 瀬戸 西山窯 | |

| No. | 0130 | |

| 入手日 | 2010/5/1 |

|

コメント | |

|---|---|---|

| 作 者 | 赤澤誠峰 | |

| 技 法 | 湯呑 | |

| 窯 場 | 岡山 円通寺窯 | |

| No. | ||

| 入手日 |

|

コメント | 人間国宝、加藤孝造の作品。志野の味わい深い湯呑です。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 加藤孝造 | |

| 技 法 | 志野梅文湯呑 | |

| 窯 場 | 岐阜県 土岐市 | |

| No. | 0185 | |

| 入手日 |

|

コメント | 志野名人芸が見て取れる一品。薄紅色の発色が何とも言えず美しい |

|---|---|---|

| 作 者 | 林 正太郎 | |

| 技 法 | 薄紅藤志野湯呑 | |

| 窯 場 | 岐阜県 土岐市 | |

| No. | 0310 | |

| 入手日 |

|

コメント | 人間国宝、十三代今泉今右衛門 本人作です。吹墨という技法で上品な作品に仕上がっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 十三代今泉今右衛門 | |

| 技 法 | 吹墨草花文湯呑 | |

| 窯 場 | 佐賀県 有田町 | |

| No. | 0205 | |

| 入手日 |

|

コメント | |

|---|---|---|

| 作 者 | 納富晋 | |

| 技 法 | 青萩湯呑 | |

| 窯 場 | 萩 | |

| No. | 0050 | |

| 入手日 | 2011/4/1 |

|

コメント | 備前窯元六姓 御細工人として保護された森家に由来する。作者は備前陶芸の正統派であり定評がある。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 森 丁斎 | |

| 技 法 | 備前火襷湯呑 | |

| 窯 場 | 備前 | |

| No. | 0068 | |

| 入手日 |

|

コメント | どっしりとした筒型に三角の連続模様が美しく品格を感じる。とても気に入った。/td> |

|---|---|---|

| 作 者 | 矢内齋 | |

| 技 法 | ||

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0130 | |

| 入手日 |

|

コメント | 作者は1976年加守田章二に師事、作風に面影が感じられる。見事な仕上げである。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 矢内齋 | |

| 技 法 | 彩色市松文湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0130 | |

| 入手日 | 2010/3/8 |

|

コメント | 北海道の雪の結晶をイメージした作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 坂東豊光 | |

| 技 法 | 緑結晶釉湯呑 | |

| 窯 場 | 北海道旭川市 大雪窯 | |

| No. | 0050 | |

| 入手日 | 2008/5/1 |

|

コメント | 北海道の大自然をイメージして作成した作品 |

|---|---|---|

| 作 者 | 坂東豊光 | |

| 技 法 | 朝もや文湯呑 | |

| 窯 場 | 北海道旭川市 大雪窯 | |

| No. | 0033 | |

| 入手日 | 2011/8/5 |

|

コメント | 浜田庄司に師事、20年以上浜田窯で修業している実力者ならではの作風である |

|---|---|---|

| 作 者 | 明石庄作 | |

| 技 法 | 塩釉湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0210 | |

| 入手日 | 2012/7/12 |

|

コメント | 見事な被灰で貝あとや自然釉の流れ具合が絶妙である |

|---|---|---|

| 作 者 | 田中正生 | |

| 技 法 | 被灰志野湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0400 | |

| 入手日 | 2012/10 |

|

コメント | 浜田庄司の流れを感じる作品だが、内側の金彩があざやかで全体に品格を感じる一品 |

|---|---|---|

| 作 者 | 明石庄作 | |

| 技 法 | 刷毛目花紋湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0280 | |

| 入手日 | 2012/10/17 |

|

コメント | 黒唐津の黒は独特の味わいがあり、太郎右エ門窯の職人の技術レベルの高さがわかる作品 |

|---|---|---|

| 作 者 | 太郎右エ門窯 職人 | |

| 技 法 | 黒唐津湯呑 | |

| 窯 場 | 唐津 | |

| No. | 0042 | |

| 入手日 | 2012/4/13 |

|

コメント | 浜田家3代目の伝統を感じる一品である。浜田庄司の孫にして、浜田晋作の次男という血統のよさ、しっかりした作りで実用的な湯呑。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 濱田友緒 | |

| 技 法 | 面取塩釉湯呑 | |

| 窯 場 | 益子 | |

| No. | 0070 | |

| 入手日 | 2012/10/17 |

|

コメント | 形も文様も実におもしろさを感じる作品。少し小ぶりだが持ちやすく味がある。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 崔玉古(チェ.オク.チャ) | |

| 技 法 | 点紋灰釉湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0038 | |

| 入手日 | 2012/10/18 |

|

コメント | 白化粧を使い、全体的に素朴な中にやさしさを感じる作品である |

|---|---|---|

| 作 者 | 佐藤健太 | |

| 技 法 | 白土櫛目模様湯呑 | |

| 窯 場 | 笠間 | |

| No. | 0450 | |

| 入手日 | 2012/10/18 |

|

コメント | とても薄作りで薪窯焼成により変形したのではないか?釉を掛け分けたように自然釉が美しい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 岡晋吾(天平窯) | |

| 技 法 | 掛分変形湯呑(薪窯) | |

| 窯 場 | 唐津 | |

| No. | 0073 | |

| 入手日 | 2012/4/12 |

|

コメント | 沖縄で出会ったガラスのロックグラス、ブルーのガラス生地にカレー粉やサンゴの粉などを混ぜて、上から上から流して独特の風合いと感性の感じられる作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 稲盛盛吉 | |

| 技 法 | 泡ガラス紅珊瑚カップ | |

| 窯 場 | 沖縄 読谷村 | |

| No. | 0052 | |

| 入手日 | 2009/8/27 |

|

コメント | 会津の的場陶土と土灰を生掛けして焼きしめた作品で、美しい瑠璃色に仕上がっている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 宗像利浩 | |

| 技 法 | 瑠璃ガラス | |

| 窯 場 | 会津若松、本郷焼 宗像窯 | |

| No. | 0130 | |

| 入手日 | 2010/6/7 |

|

コメント | 冬の小樽の雪を透かして見える街の明かりをイメージしている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | GSスタジオ | |

| 技 法 | 吹きガラスカップ | |

| 窯 場 | 北海道小樽市 | |

| No. | 0026 | |

| 入手日 | 2011/8/3 |

|

コメント | 冬の小樽の雪を透かして見える街の明かりをイメージしている。 |

|---|---|---|

| 作 者 | GSスタジオ | |

| 技 法 | 小樽ブルー吹きガラスカップ | |

| 窯 場 | 北海道小樽市 | |

| No. | 0026 | |

| 入手日 | 2011/8/3 |

|

コメント | 手造り硝子の柔らかさと温かさで小樽の自然の美しさを表現している。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 上浦斎 | |

| 技 法 | 吹きガラスカップ | |

| 窯 場 | 北海道小樽市 | |

| No. | 0042 | |

| 入手日 | 2011/8/3 |

|

コメント | 北海道の海と空を感じさせる鮮やかなブルーとホワイトのコントラストがすばらしい。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 上浦斎 | |

| 技 法 | 小樽ブルーグラス | |

| 窯 場 | 北海道小樽市 | |

| No. | 0033 | |

| 入手日 | 2011/8/3 |

|

コメント | 独特の手法で次々と新しい吹きガラスに挑戦する意欲を感じる力強い作品。 |

|---|---|---|

| 作 者 | 上浦斎 | |

| 技 法 | 吹きガラスロックグラス | |

| 窯 場 | 北海道小樽市 | |

| No. | 0052 | |

| 入手日 | 2011/8/3 |

|

コメント | 若手の作家で意欲充分、レベルの高さを感じる。 |

|---|---|---|

| 作 者 | GSスタジオ | |

| 技 法 | 吹きガラスカップゴールド | |

| 窯 場 | 北海道小樽市 | |

| No. | 0030 | |

| 入手日 | 2011/8/3 |